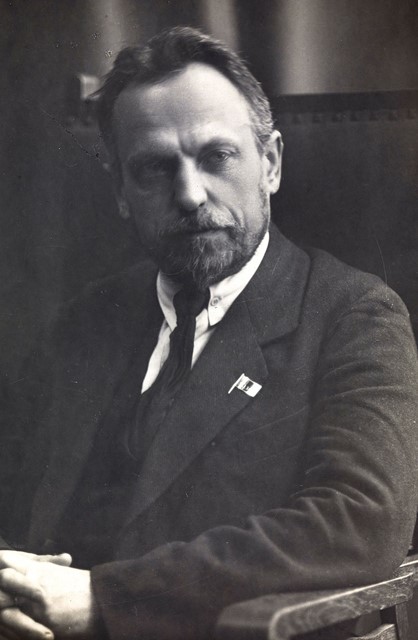

150 лет со дня рождения организатора советского здравоохранения Н.А.Семашко

Советская система здравоохранения считалась одной из лучших в мире. Её особенность заключалась в единых принципах организации и централизации всего здравоохранения, а ключевую роль играли бесплатность, доступность и квалифицированность. Создателем модели являлся Николай Александрович Семашко-первый народный комиссар здравоохранения Советского Союза.

Будучи широко известным во времена СССР, в нынешнее время его имя, его заслуги становятся всё менее и менее известными. Сведения о его жизни в большинстве своём содержатся лишь в специальной литературе. Им была проделана огромная работа по созданию принципиально новой, не имеющей на тот момент аналогов в мире системы советского здравоохранения. Советская медицина создавалась в исключительно сложных условиях крушения всех старых общественных институтов, Гражданской войны, острой нехватки кадров и заведений, многочисленных эпидемий. Тем не менее, такая система была создана и запущена – эта система функционировала на протяжении более чем 70 лет, достигнув серьёзных высот в улучшении здоровья населения и обеспечении его квалифицированной и доступной медицинской помощью. Более того, современная российская система здравоохранения создана на основе советской, получив в наследство многочисленные лечебно-профилактические учреждения, учебные заведения и научно-исследовательские институты.

Николай Александрович Семашко родился в сентябре 1874 года в селе Ливенском, что находилось в Елецком уезде Орловской губернии. Семашко происходил из интеллигентной семьи: отец Александр Северинович был педагогом, а мать Мария Валентиновна происходила из дворянского рода и приходилась родной сестрой философа и марксиста Георгия Плеханова.

Николай Александрович был учеником Елецкой гимназии, учился вместе с будущим писателем Михаилом Пришвиным. Гимназисты считали: единственный путь, который сможет вывести Россию из глубокого кризиса, — это революционная борьба с царизмом. В 1891 году Николай Александрович окончил гимназию и поступил в Московский университет на медицинский факультет. В новом для себя городе Семашко не затерялся: он читал нелегальную литературу, быстро нашёл единомышленников, дотошно изучал марксизм. Семашко продвигал в массы революционные настроения, организовывал кружки, налаживал связи с подпольным движением рабочих.

В 1896 году волна арестов накрыла Московский университет. Жандармы задержали многих студентов за участие в революционном движении. Семашко не удалось избежать репрессий: Николая отправили в Елец, где его действия контролировала полиция. Поэтому в 1898 году, когда срок выселения завершился, Семашко перебрался в Казань. Местное студенчество встретило Семашко как настоящего героя, и он начал бурную деятельность в Казанском университете. За короткий срок Николай сумел сколотить несколько политических кружков, наладить сотрудничество с рабочими крупнейших предприятий города, организовал студенческую демонстрацию. Демонстрация удалась — настолько, что Семашко арестовали. Месяц он провёл в тюрьме, после чего его выслали из Казани, запретив проживать в городах, где есть университеты и крупные промышленные предприятия.

Николай Александрович хотел получить диплом, поэтому схитрил: обосновался в пригороде Казани, приклеил себе усы и бороду и посещал занятия. Преподаватели, конечно, знали об этом трюке, но агитатора и пропагандиста никто не выдал. Семашко стал дипломированным специалистом.

Молодой врач работал в Орловской и Самарской губерниях, в Нижнем Новгороде, где он продолжил политическую деятельность. Её венцом стало участие в многочисленных выступлениях рабочих зимой 1905 года. Семашко руководил санитарными отрядами, которые помогали раненным людям на баррикадах. Однако восстание быстро иссякло, последовали облавы, аресты. Николай Александрович оказался за решёткой, только в самом начале 1907 году он вышел на свободу. Понимая, что новый арест — это дело времени, он эмигрировал в Швейцарию, затем перебрался в Париж.

Водоворот событий закрутил Николая Александровича: он побывал в нескольких европейских странах, где выступал с докладами. В 1917 году Семашко вернулся в Россию. Он попал в Совет районных дум и возглавил врачебный отдел. Первой работой Николая Александровича стала организация медицинской помощи людям, пострадавшим во время октябрьских событий в Москве.

Летом 1918 года состоялся I Всероссийский съезд представителей медико-санитарных отделов Совета рабочих, солдатский и крестьянских депутатов. Съезд прошёл продуктивно: делегаты приняли важное решение — создать Комиссариат здравоохранения. Должность первого народного комиссара здравоохранения получил Семашко.

Работа предстояла колоссальная. После Гражданской войны страна требовала быстрых и эффективных мер. К февралю 1919 года Семашко добился впечатляющих результатов. Комиссариат здравоохранения полностью реализовал идею о страховании рабочих, это в свою очередь позволило уже перейти к следующему этапу — социальному медицинскому обеспечению всех жителей страны, что было указано в декрете 1918 года.

Одной из серьёзнейших проблем Российской империи являлась детская смертность. Так, по статистике за 1905 год из каждой тысячи умерших две трети были детьми в возрасте до пяти лет. Чтобы изменить ситуацию, в стране начались реформы, затрагивавшие материнство и детство. За короткий срок Комиссариат здравоохранения создал сеть детских поликлиник, где работали квалифицированные врачи. Основательный и серьёзный подход позволил за несколько лет существенно снизить детскую смертность.

Ещё одной серьёзной проблемой, перешедшей по наследству от царской России советскому государству, являлся туберкулёз. Сам Семашко называл его «пролетарской болезнью». Главным методом борьбы с заболеванием Николай Александрович считал предоставление людям нормальных жилищных условий. Туберкулёзом в основном болели горожане, которые из-за финансовых проблем жили в подвалах и бараках, где царила антисанитария.

Вторым, не менее важным методом являлось увеличение количества противотуберкулёзных диспансеров и санаториев. По инициативе Семашко на контроль была взята система фильтрации воды в крупных городах. Параллельно на предприятиях начались появляться медсанчасти, в их обязанности входило оказание неотложной помощи, проведение профилактики и лечения профессиональных заболеваний. Кроме этого, медсанчасти выдавали путёвки в оздоровительные санатории.

Под руководством первого советского наркома здравоохранения начали появляться санатории и курорты. Например, в 1925 году специалисты переоборудовали Ливадийские дворцы Крыма под санатории на 500 коек, где бесплатно отдыхали и лечились крестьяне.

Благоприятно повлияло на общее состояние здоровья жителей СССР внедрение вакцин. Взрослых и детей прививали от самых опасных и распространённых заболеваний. Многие вакцины разработали непосредственно советские учёные, что стало настоящим прорывом.

Комиссариат здравоохранения активно боролся с эпидемиями и инфекциями. В 1922 году Николай Александрович открыл кафедру социальной гигиены, которая базировалась на медицинском факультете Московского университета.

Ставка Семашко на улучшение качества образования медиков сработала. Благодаря активному развитию научно-исследовательских институтов и университетов страна получила большое количество молодых и квалифицированных специалистов.

В 1930‑х годах Семашко боролся с беспризорностью, был членом Президиума во ВЦИК, состоял в Московском обществе испытателей природы.

Когда началась Великая Отечественная война, Николай Александрович отправился в Уфу, куда власти эвакуировали его кафедру организации здравоохранения. Однако уже весной 1942 года вернулся и занялся сбором материалов о работе медицинских учреждений. После войны Семашко взялся за восстановление работы системы здравоохранения на территориях, пострадавших во время оккупации.

Вплоть до самой смерти в мае 1949 года Николай Александрович работал в системе здравоохранения. После себя Семашко оставил колоссальное наследие в виде образцовой системы, которую заимствовали многие страны.

Информация подготовлена по материалам из открытых интернет- источников отделом в Звениговском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе».

Заведующая бактериологической лабораторией Абросимова А. А., фельдшер-лаборант Давыдова Л.Ф.