федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

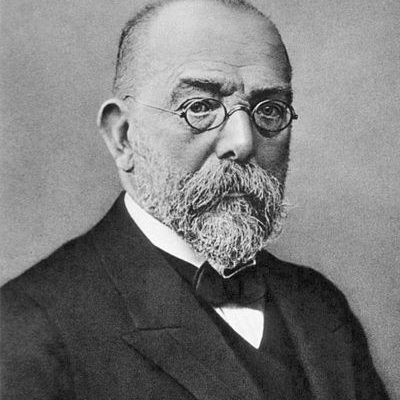

Роберт Кох (1843-1910) – 180 лет со дня рождения

Немецкий микробиолог Роберт Кох родился 11 декабря 1843 года в городе-курорте Клаусталь в Германии в семье образованных родителей. Отец будущего гения был горным инженером, дед Роберта – главным инспектором Ганноверского королевства, натуралистом-любителем, повлиявшим на развитие интересов мальчика в детстве.

Герман Генрих Роберт Кох был третьим ребёнком, а всего в семье было тринадцать детей. Мальчик с раннего детства любил наблюдать за природой, собирал и коллекционировал растения, насекомых, минералы. Роберт мечтал посетить дальние страны, совершить кругосветное путешествие.

Учеба Роберту давалось легко. В начальную школу поступил возрасте четырех лет, он уже умел читать и писать. После окончания гимназии поступает в Гёттингенский университет на факультет естественных наук, где юноша изучал биологию и прочие естественные науки, он очень интересовался медициной и перевёлся на медицинский факультет. Через год обучения на факультете ему как лучшему студенту была вручена ежегодная премия за научный труд.

В 1866 году Роберт Кох закончил университет. Он не забыл свою мечту о дальних странах, о кругосветном путешествии, и много раз пытался устроиться судовым врачом или служить в военно-санитарном управлении. Но это ему не удалось. Он продолжил учёбу по практической медицине в Берлине, в клинике «Шарите».

1867 году женился на Эмме Фрац. Через два года он получил место ассистента в психиатрической клинике города Раквица.

В 1870 году доктор Кох идет добровольцем на начавшуюся франко-прусскую войну в качестве врача полевого госпиталя. На практике он приобретает опыт не столько военного хирурга, сколько врача, занимающегося лечением больных холерой, брюшным тифом и другими инфекциями. Через два года он начинает работать уездным санитарным врачом в городе Вольштейне. На 28-летие жена подарила ему настоящий и очень хороший микроскоп. Это был неосмотрительный шаг с ее стороны: получив в свое полное распоряжение мощный оптический прибор, Роберт практически забросил практику и почти все свое время отдал наблюдениям. Он купил дорогой фотографический аппарат, пристроил его к микроскопу и начал не просто наблюдать за жизнью микробов, но, подобно бульварному репортеру, фиксировать ее на пленку. Для того чтобы бледные бактерии выделялись на фоне столь же бледного окружающего мира он научился подкрашивать их различными красителями, делая микроорганизмы более яркими и заметными. Наконец, чтобы проверять теорию на практике, Кох завел в родном доме целую армию лабораторных мышей, которых периодически заражал то одной, то другой, то третьей бациллой.

Кох в лабораторных условиях выделяет бациллу сибирской язвы, определяет эпидемиологические характеристики болезни. Доказана микробная природа заболевания. В 1876 году учёный опубликовал результаты исследований, он становится известным. Разрабатывает собственные методики исследований: создаёт новые питательные среды для выращивания микробов, подбирает красители для обработки препаратов. Доктор Кох внедрил в практику микрофотографию бактериальных культур.

По итогам своих расследований Кох в 1876 и 1877 году опубликовал две статьи, в которых, кроме рассказа непосредственно о сибирской язве, поведал еще и о своих методах: микрофотографировании и раскраске. О трудах ученого стало известно специалистам знаменитой лаборатории Конгейма, которые, в свою очередь, рассказали всему миру о перспективном исследователе. Карьера Роберта пошла вверх, в 1880 году он получил место правительственного советника Имперского отделения здравоохранения в Берлине, а в 1881 году опубликовал еще одну свою важную работу: «Методы изучения патогенных организмов», в которой рассказывал, как именно следует выращивать культуры бактерий.

Он создаёт лучшую для того времени лабораторию, привлекает квалифицированных специалистов. Учёный приступает к изучению «главного убийцы» того времени – туберкулёза. Считалось, что туберкулёз – это наследственная болезнь. Именно этим объясняли частые заболевания внутри семьи. Чтобы доказать инфекционную природу туберкулёза и не подвергать опасности других исследователей, Кох в одиночку, без помощи коллег работает в лаборатории. В течение 8 месяцев доктор Кох ищет возбудителя болезни, он сумел на одном из препаратов разглядеть слегка изогнутые палочки синего цвета.

24 марта 1882 года учёный докладывает о результатах своих исследований на заседании общества физиологов в Берлине. В честь первооткрывателя микобактерии стали называть бациллами Коха. Он описал и основные принципы поиска болезнетворных бактерий, которые должны приводить к успеху. Принципы, которыми микробиологи пользуются до сих пор, получили название постулатов Коха, или «триада Коха»:

1. Необходимо удостоверится, что данный микроб присутствует при данном заболевании,

2. Необходимо получить чистую культуру микроба,

3. Необходимо экспериментально вызвать с помощью этой чистой культуры то же заболевание.

Статья произвела в научном мире эффект взорвавшейся бомбы. Теперь после того, как многие исследователи в различных странах проверили и подтвердили правильность выводов немецкого доктора, уже никто не мог спорить с его методами и выводами.

Сам же Кох вынужден был на некоторое время отвлечься от туберкулеза и бросить силы на новый недуг. Германское правительство отправило его в составе научной экспедиции в Египет, а потом — в Индию для поиска причин терзавшей эти страны холеры. И тут методы ученого не подвели: уже вскоре Роберт заявил, что ему удалось найти виновный микроорганизм, получивший название «холерный вибрион», а также бактерию назвали «запятая Коха».

В 1885 году ученый получил место профессора Берлинского университета и стал директором только что созданного Института инфекционных болезней. На новом поприще он возобновил боевые действия против туберкулеза. Теперь, когда враг был идентифицирован, можно было приступить к его уничтожению. В 1890 году доктор Кох объявил, что нашел лекарство. Это был продукт жизнедеятельности открытых Кохом «палочек». Роберт назвал средство «туберкулином». Первым человеком, которому Кох сделал инъекцию «туберкулина», был он сам, вторым - его ближайшая помощница. Однако заявление оказалось несколько поспешным. В результате клинических испытаний выяснилось, что лечебный эффект «туберкулина» близок к нулю, а его введение зачастую оборачивалось серьезным отравлением организма. Зато совершенно неожиданно оказалось, что с его помощью страшное заболевание можно выявлять уже на самой ранней стадии. Первое поражение Коха обернулось первой большой победой над туберкулезом, ведь посредством нового метода, который мы сегодня называем «реакция Манту» (по имени французского медика Шарля Манту, отточившего в 1910 году этот метод диагностики), можно было вовремя выявлять зараженных людей и животных и останавливать распространение инфекции.

В 1890 году в жизни ученого произошло глобальное изменение. Этот 50-летний тихий, замкнутый и добрый человек, почитатель творчества Гётте и страстный поклонник шахмат, неожиданно для всех развелся с женой. Позируя для своего портрета, он познакомился с 17-летней художницей Хедвигой Фрайберг, которая впоследствии стала его женой и самой верной и беззаветной помощницей ученого. Это именно она стала вторым человеком, испытавшим на себе действие «туберкулина». Она сопровождала Коха во всех поездках, тяжелых экспедициях и помогала во всех исследованиях.

В 1896 году супруги отправились в Восточную Африку. Там их целью была косившая рогатый скот чума. Через год они уже изучали в Индии чуму человеческую. В 1899 году в Италии, на Яве и в Новой Гвинее Роберт и Хедвига боролись с малярией. А в 1903 году, изучая в Центральной Африке новую эпизоотию (эпидемия у животных) рогатого скота, доктор Кох нашел ее возбудителя и, проследив распространение болезни, назвал болезнь «африканской береговой лихорадкой».

В 1905 году доктору Роберту Коху, за «исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза», была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине. В своей Нобелевской лекции он скромно сказал, что, если попытаться осознать путь, «который пройден за последние годы в борьбе с таким широко распространенным заболеванием, как туберкулез, мы не сможем не констатировать, что здесь были сделаны первые важнейшие шаги». Год спустя правительство наградило его прусским орденом Почета. Почетное докторское звание ученому присвоили университеты Гейдельберга и Болоньи. Французская академия наук, Лондонское королевское научное общество, Британская медицинская ассоциация и многие другие научные общества избрали его своим иностранным членом.

Находясь всегда на самом переднем крае борьбы с болезнетворными паразитами, доктор Кох не раз и не два специально инфицировал себя различными опасными болезнями, вроде малярии. Но умереть ему пришлось вовсе не от инфекции. Он уже давно жаловался на одышку и частые боли в левой стороне груди. Вечером 23 мая 1910 года 66-летний Роберт Кох умер от сердечного приступа. Тело знаменитого ученого кремировали, а урну с прахом доставили в Берлин, где установили в специально построенном на территории Института инфекционных заболеваний Мавзолее. Сегодня этот институт называется Институтом Роберта Коха. А туберкулез, холера, чума и прочие страшные болезни, в поход на которые повел человека доктор Роберт Кох, уже давно перестали занимать в рейтингах летальности первые места.

Отдел в Звениговском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе»

Заведующая бактериологической лабораторией Абросимова А. А., фельдшер-лаборант Давыдова Л.Ф.